人間を問い、知を生きる

PICK UP

FEATURES

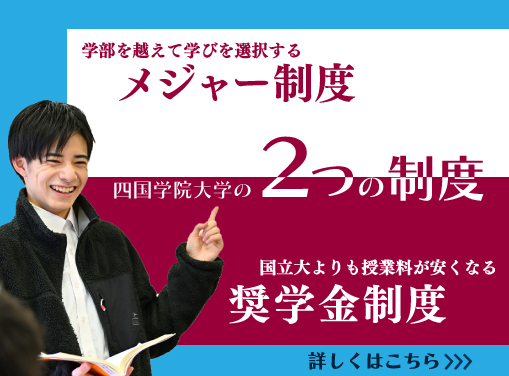

メジャー制度

自由さが魅力のメジャー制度。

1つのメジャーを深めることも、学部を超えて複数のメジャーを組み合わせることもできます。

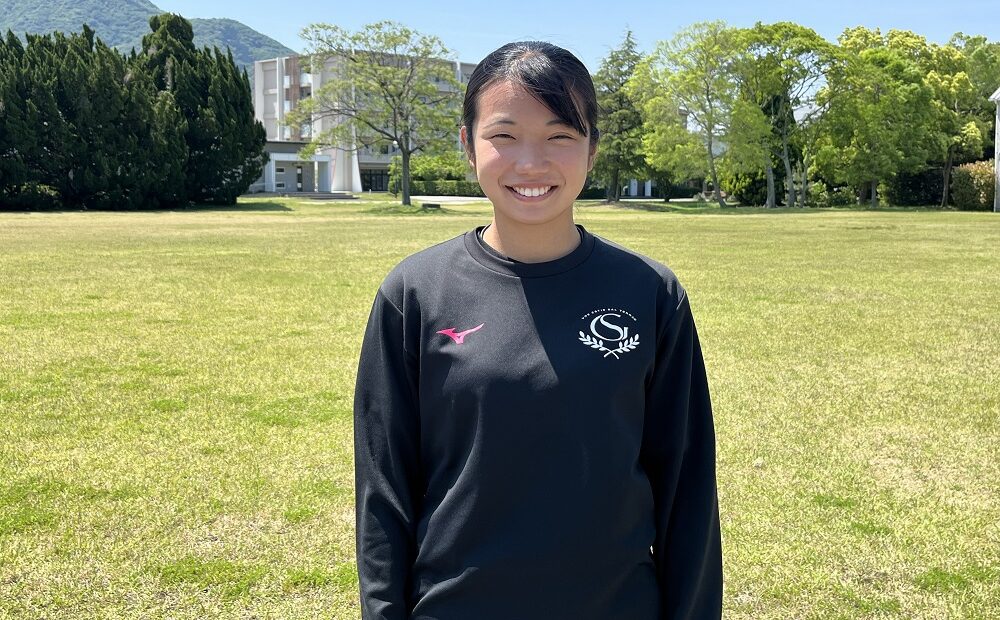

アスリートとしての

新たな価値を見出したい

経営と様々な分野を

結びつけて学びたい

演劇を活かせる

保育士になりたい

文学部社会福祉学部社会学部

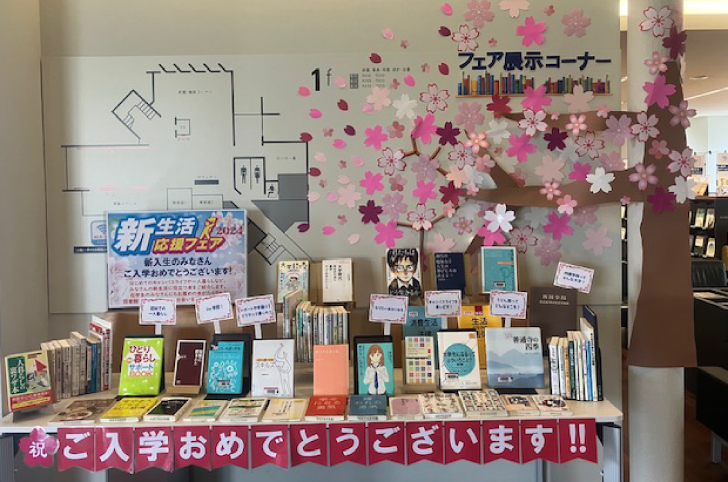

TOPICS

すべて▼

- すべて

- News

- イベント

- 学生活動

- スポーツ

- プレスリリース