Wel-Fes in SGU ~ふくしでつながる 世代も未来も~ 開催しました

Wel-Fes in SGUは、11月1日(土)、本学にて開催され、市民、学生、支援活動に取り組む方々にご参加いだだき、大変賑わいました。

このイベントは、本学社会福祉学部が主催するイベントで、地域社会が縮小していく現代において、子どもから高齢者まであらゆる世代の誰もが暮らし慣れた場所で持続可能な生活を送るための課題を共に考えるイベントして、4年目を迎えました。毎年、少しずつ内容を見直しながら、今年は5つの核となるプログラム構成から、10のプログラムを提供するイベントとして開催しました。

当日は、416名のご来場の皆さまに、様々なイベントプログラムに参加していただきました。

1. 地域参加企画プログラム

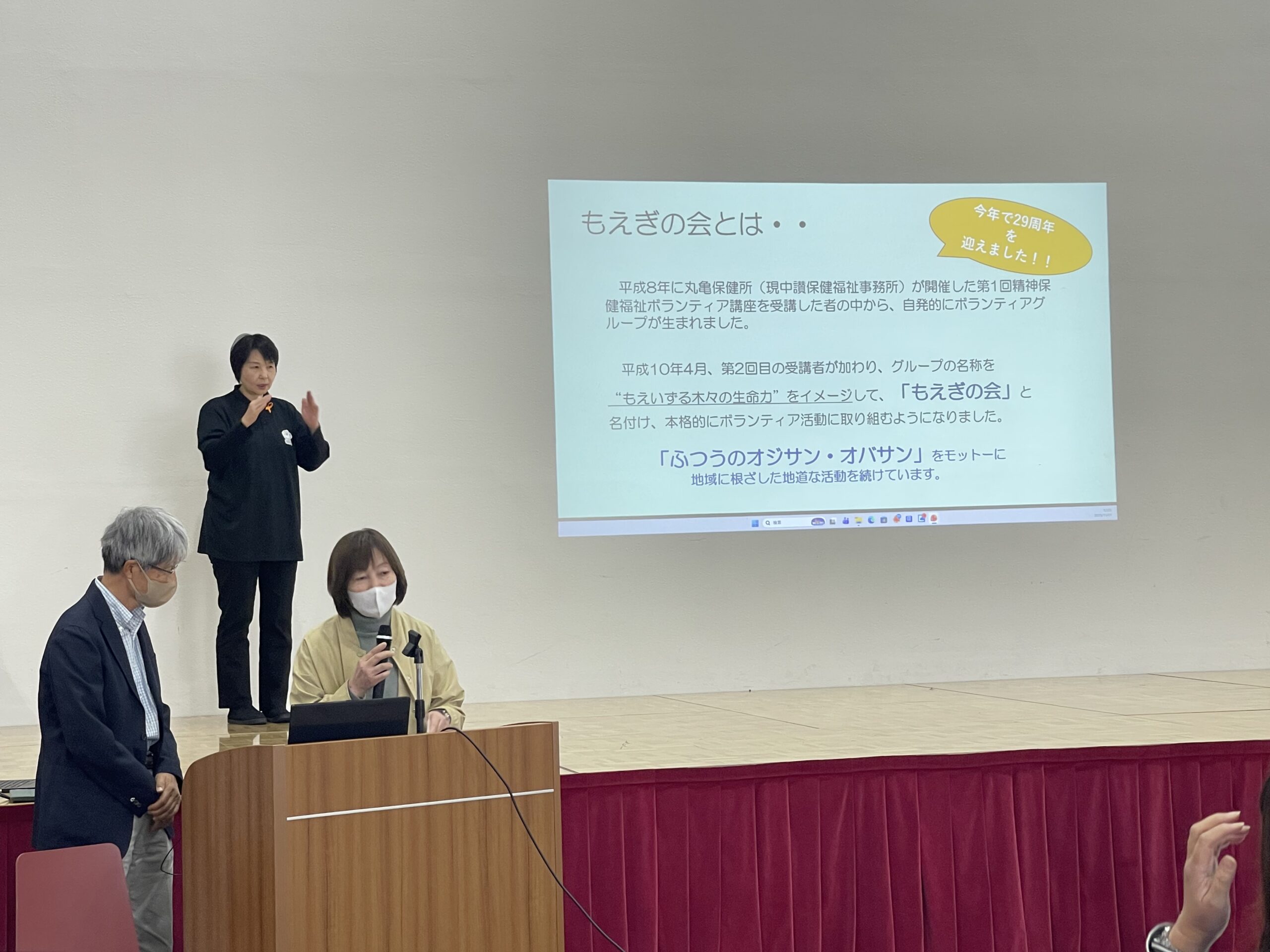

(1)第2回小さな福祉活動実践報告会

第2回小さな福祉活動実践報告会では、9つの発表団体にエントリーいただき、日頃より取り組んでいただいている活動について発表をしていただきました。地域の中で埋もれている生きにくさや支えを必要とする支援課題があっても、知られていない、そんな課題を来場者とともに考える機会となりました。

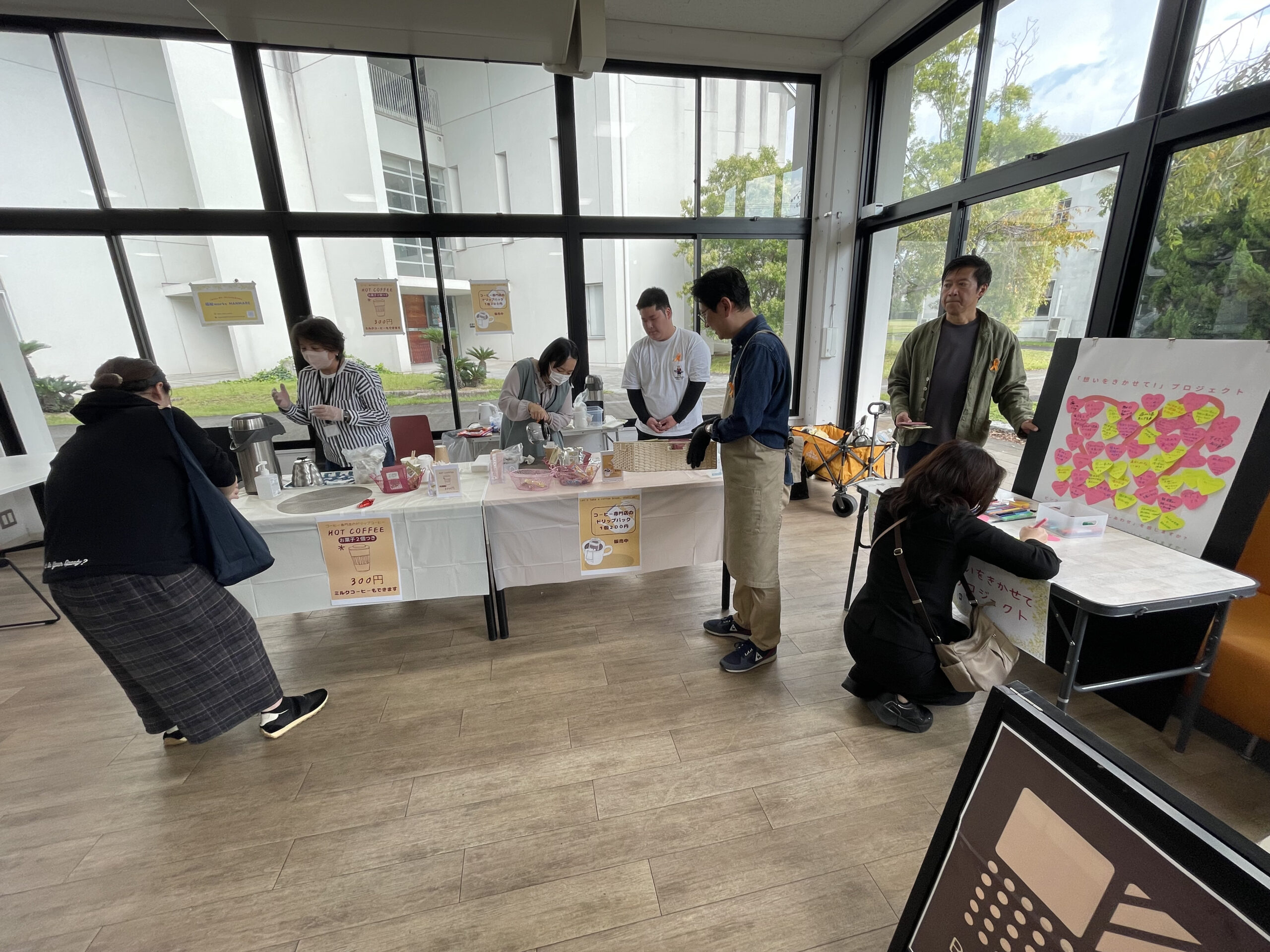

(2)ふれあいマルシェ

Wel-Fesでは、昨年度からはじめたふれあいマルシェは、2回目の開催とになりした。フード、加工品、ハンドメイド、ワークショップなど、ご賛同いただきました出展者の皆さんのご協力もあり、大変賑わいました。

(3) SDGs展示プログラム

SDGs展示プログラムでは、地域で様々な活動に取り組む団体、個人に、日頃の活動をポスター等の展示を通じて発表してもらうプログラムを実施しました。小さな福祉活動実践報告会が口頭発表に対して、こちらはポスターでの発表です。15団体の方に出展していただき、地域で取り組まれている様々な団体の取り組みを通じて、地域にある支援課題について考える機会となりました。

2. ワークショッププログラム

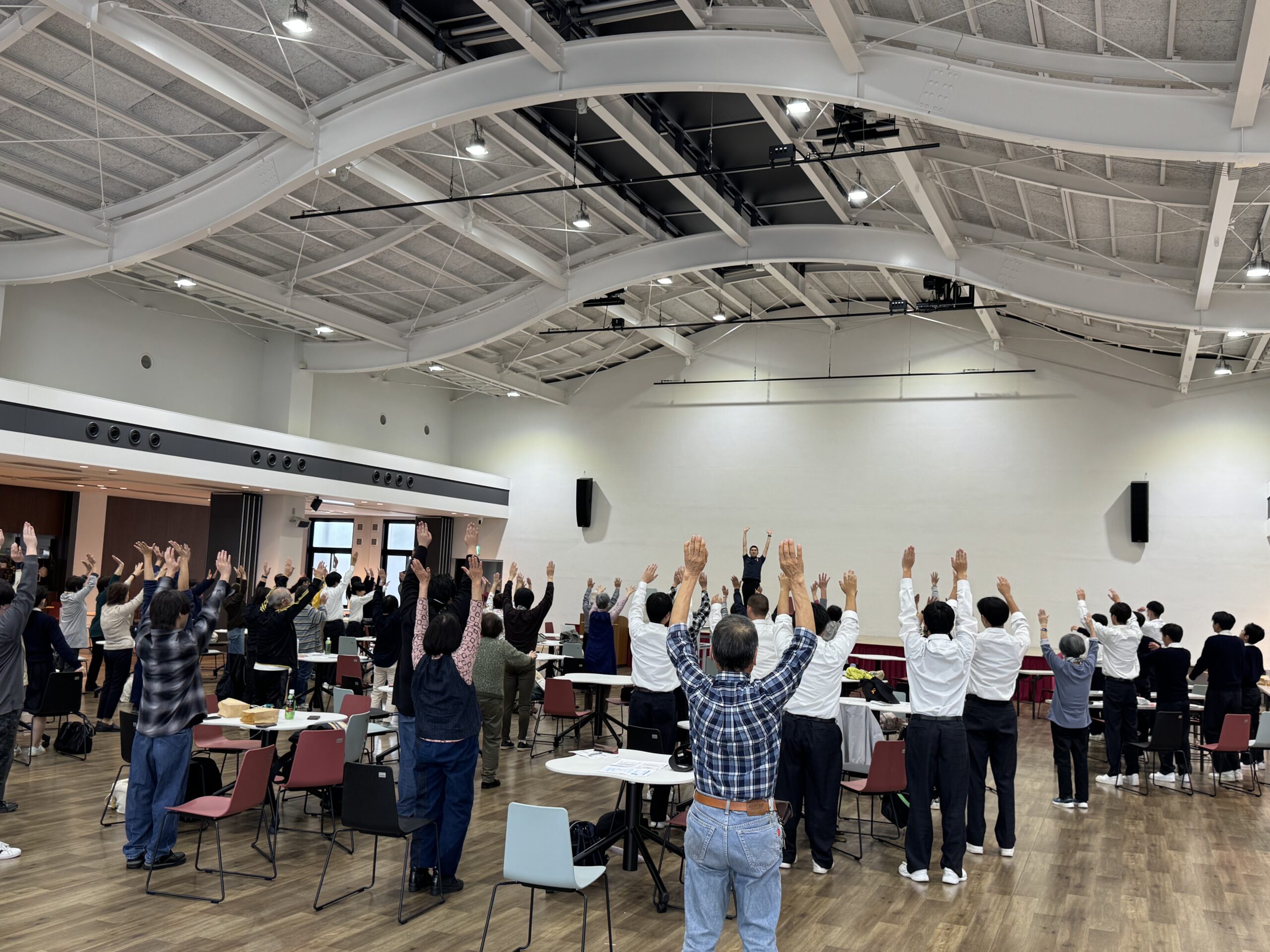

(1) みんなでヨボウ~からだも心も元気になるためにできること~

小林氏によるレクチャーでは、認知症の現状や課題、認知症予防の考え方、認知症高齢者やその家族への支援の重要性等についてわかりやすく説明していただきました。

片山氏による介護予防を意識したアクティビティでは、身体と認知機能に働きかけることの大切さ、このような活動が社会参加としての意義もあるということを実感することができました。

当日は60名ほどの参加があり、世代を超えて互いに学び合う場となりました。

(2) デフリンピックで学ぶ手話講座

デフリンピックで学ぶ手話に多くの人が参加してくれました。熱心に見たり、手を動かしたりする様子が見られました。真面目な場面もありながら笑いもあり温かな空気のなかで行われました。

「面白かった、楽しかった、知らなかったことを知った、デフリンピック手話覚えた」と感想を聞くことができました。デフリンピックがきっかけで、手話が身近なものになり誰もが住みやすい社会になること願っています。

(3)自分を知ろう~心理テスト体験とグループワーク~

高校生から大人の方まで幅広い方々に出席いただき心理テスト及びディスカッションを行いました。みなさん積極的に参加してくださり、活気にあふれた会になりました。プロクラムの運営にあたり出席者の方々のご協力に心から感謝いたします。

3. 企画講演プログラム

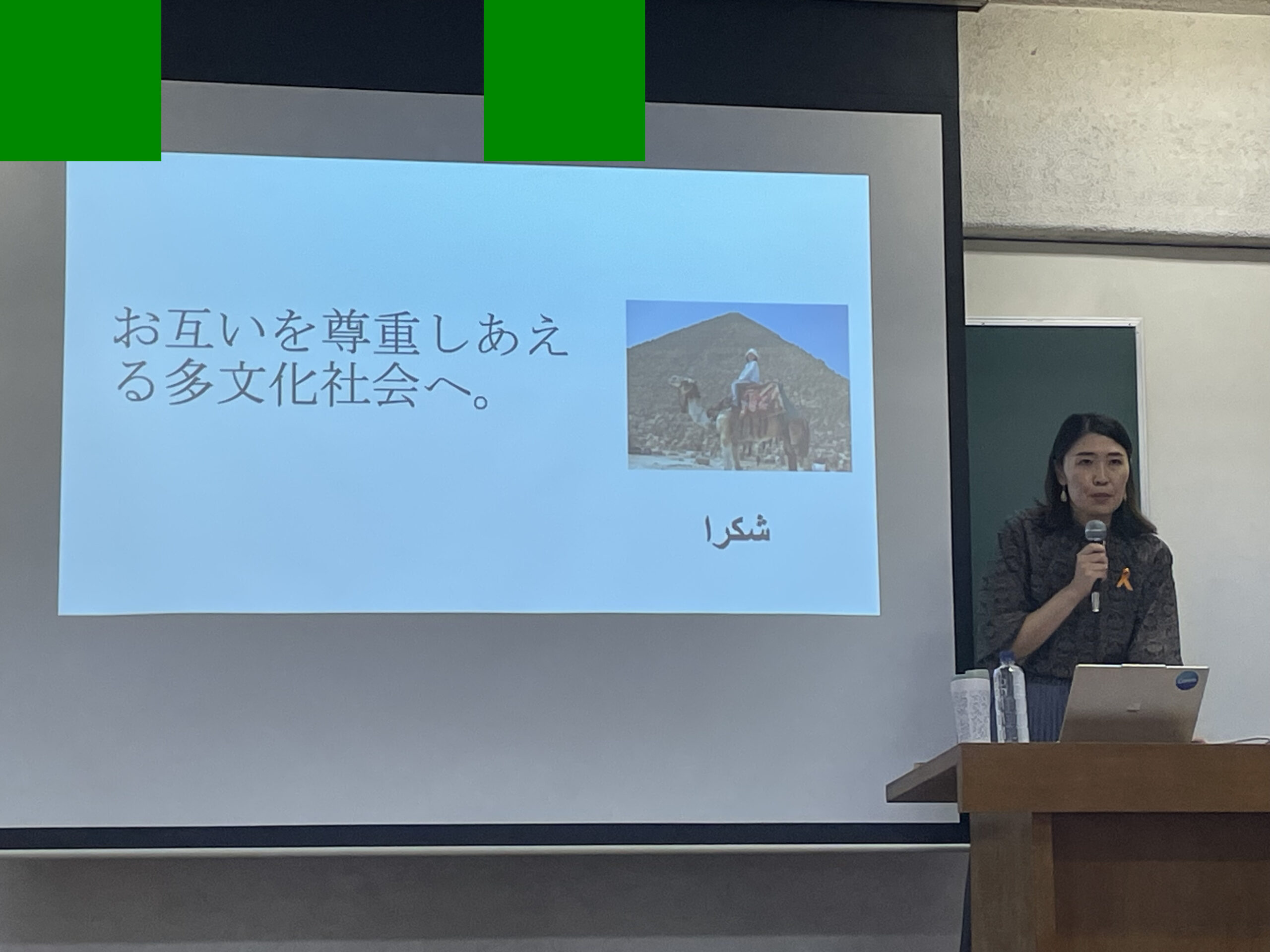

エジプトの子ども達と保育の現場~家庭・暮らし・宗教・そして日本の多文化対応へ~

企画講演では、エジプトの子どもが、保育現場でどのような生活を送っているかを知ることを通じて、香川でも増えている外国籍の人々とともに、地域で生活していく上での課題を考える機会として企画されました。日本人からすると、特にイスラム教は、見聞きする機会が日常的にないこともあり、多様化する地域社会の中で、外国籍の方を含めた地域づくりのあり方を考える機会となりました。

4.啓発イベント

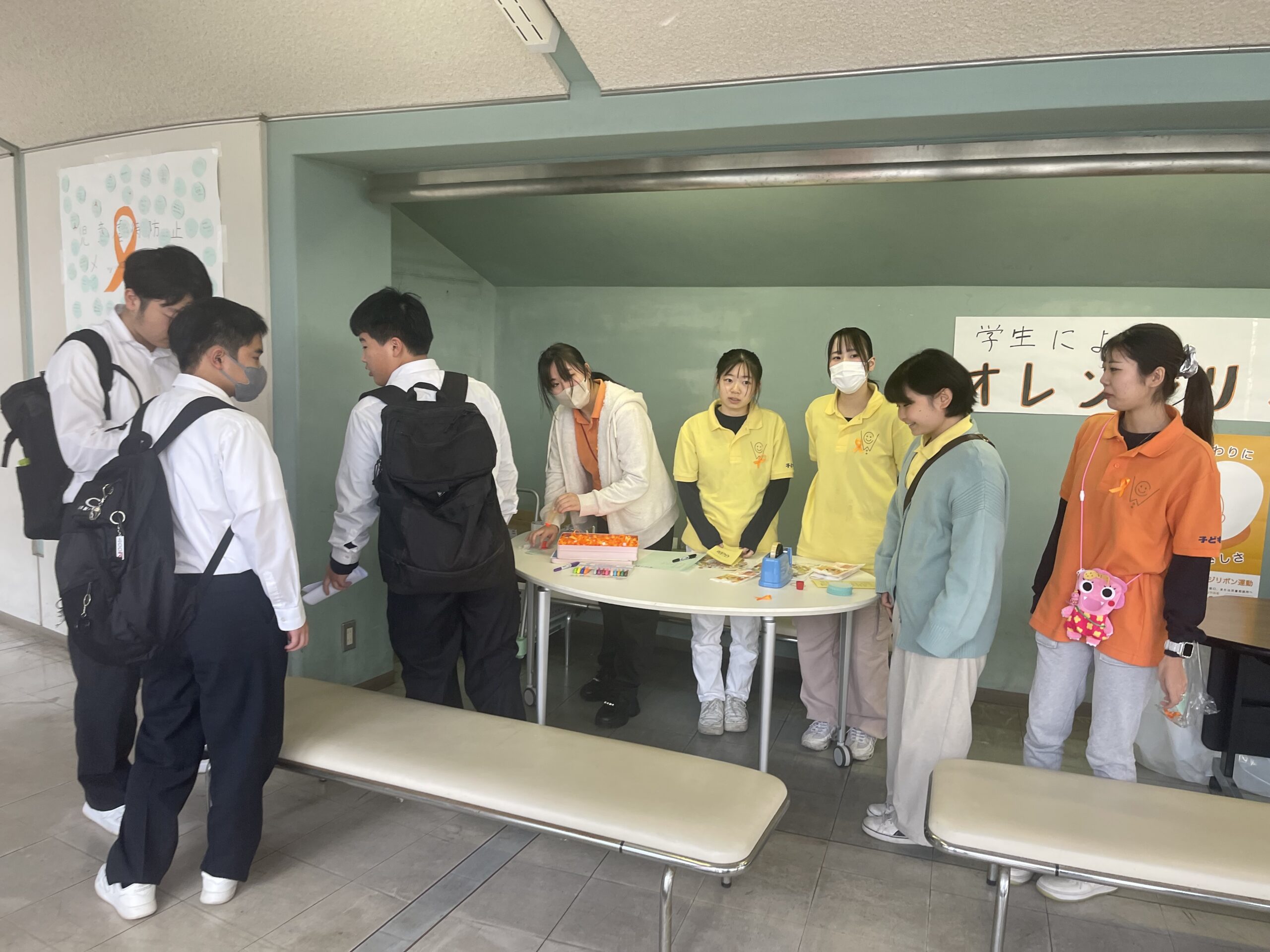

学生によるオレンジリボン運動~児童虐待防止推進月間スタート~

11月は、児童虐待防止推進月間となっており、今回は「学生によるオレンジリボン運動」として来場者に児童虐待の啓発活動を行いました。啓発イベントブースでは、パネル展示、手作りのオレンジリボンを胸に付けてもらうための働きかけをはじめ、メッセージボートに児童虐待防止に対するメッセージを書いてもらうなど、学生によるオレンジリボン運動を行いました。

5. トークセッションプログラム

(1)私が福祉に近づいた日~身近なところにある福祉の種~

現在、福祉に携わっている登壇者3名の方に、これまでの人生を振り返ってもらい、福祉に繋がることになった体験や出来事を話してもらいました。また福祉に関わる仕事をすることの意味について、参加者と一緒に考えることができた有益な時間となりました。

(2)つながれ未来若者支援

参加者は68名でした。4人の登壇者から、日々の具体的な実践内容とそこで支援者として大切にしている理念や視点、若者支援を進めるにあたって山積している課題等について発言していただきました。また、終盤では「つながる」というキーワードを用いて、将来領域や分野を越えて必要な支援が有機的に連携するための考え方や工夫について、それぞれ意見を述べていただきました。