精神保健と福祉メジャー

メジャーの学びのポイント

健やかで豊かな社会生活の実現に向けて多角的に学ぶ

こころとからだに関する「医療」「保健」「福祉」の科目がそろっています。メンタルヘルスの専門知識、精神障害者や地域のメンタルヘルス課題に対する支援などを、広くそして深く学びます。

一般教養として精神保健福祉を学ぶ

ストレスの多い現代社会だからこそ、こころとからだの健康の程よいバランスが求められます。メンタルヘルスの保持・増進に関する幅広い知識やメンタルヘルスにつまずいた時の対策などを学びます。

精神保健福祉の専門職を目指す

精神保健福祉士の支援の根幹となる考え方を基軸に、精神保健福祉士に必要とされる精神疾患やリハビリテーションの専門知識、精神障害者に対する諸サービスと支援方法、多職種連携の意義などを学びます。

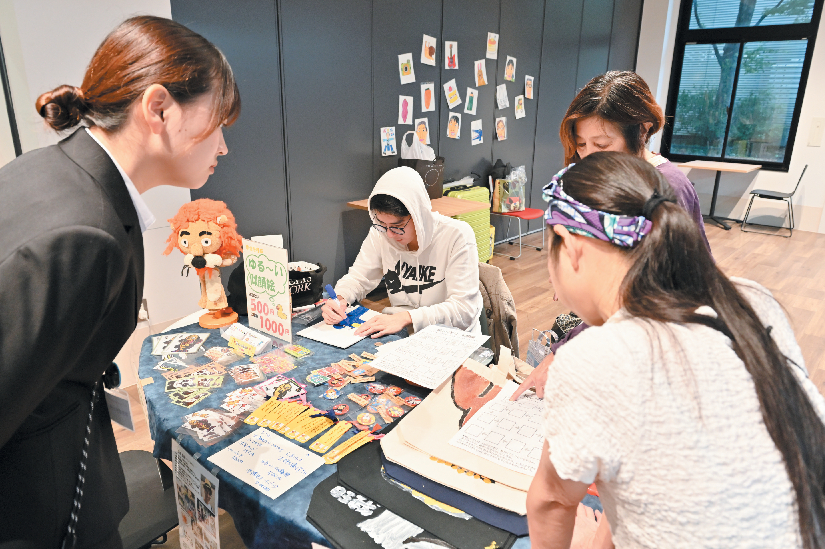

PICKUP授業

『精神医学と精神医療II』

主な精神疾患の症状、経過、治療および精神医療と人権擁護の歴史と関連する法制度の現状と課題、チーム医療における多職種連携・多機関連携など精神保健福祉士の役割など学びます。

『障害者福祉』

障害の概念と特性を踏まえ、障害者とその家族を取り巻く社会環境や生活課題を学びます。障害者福祉の歴史と障害観の変遷、制度の発展過程をふまえ障害者支援のあり方を学びます。

『精神保健福祉の原理II』

障害者に対する思想や障害者の社会的立場の変遷から、障害者福祉の基本的枠組みについて学びます。また近年の精神保健福祉の動向を踏まえ、精神保健福祉士の固有の価値と存在意義を学びます。

学生の声

誰も取り残さない社会環境を作っていきたい。

精神障害は身体障害と比べて理解が得られづらいですが、障害の概念や歴史、当事者研究を実践する授業、2~3週間に及ぶ現場実習2回を通して、周囲の気遣いや環境次第で変わることを実感。学びを生かし、分け隔てのない環境づくりに努めたいです。

.jpg)

組み合わせて学ぶ

親友との出会いで決意した、精神保健福祉士への道。

精神障害の親友を見て、精神保健福祉士になろうと決意。「ソーシャルワーク演習」の授業では、初回面談の難しさや利用者と向き合うことの大切さを学びました。専門的な知識やスキルを身につけ、利用者に向きあってサポートする存在を目指します。

一つの分野を学ぶ